杨振宁曾说知道已有人为我写好讣告_优酷视频

分类:互联网建站/ /1420 阅读

杜聿明逝世台湾不准发讣告,杨振宁奔丧感慨道:大陆讣告我很意外1933年,杜聿明参与了长城抗战。

面对日军的入侵,他率部奋勇抵抗,在古北口一带的战斗中表现出色。

虽然最终未能阻挡日军的推进,但杜聿明的指挥才能得到了进一步的肯定。

除了生活上的照顾,功德林的日程安排也让杜聿明感到意外。

每天,除了必要的劳动外,战犯们还有大量时间用于学习和思考。

管理所为他们准备了一系列书籍,包括《毛泽东选集》、《钢铁是怎样炼成的》和《论持久战》等。

这些书籍不仅丰富了杜聿明的阅读生活,更为他打开了一扇新的思想之窗。

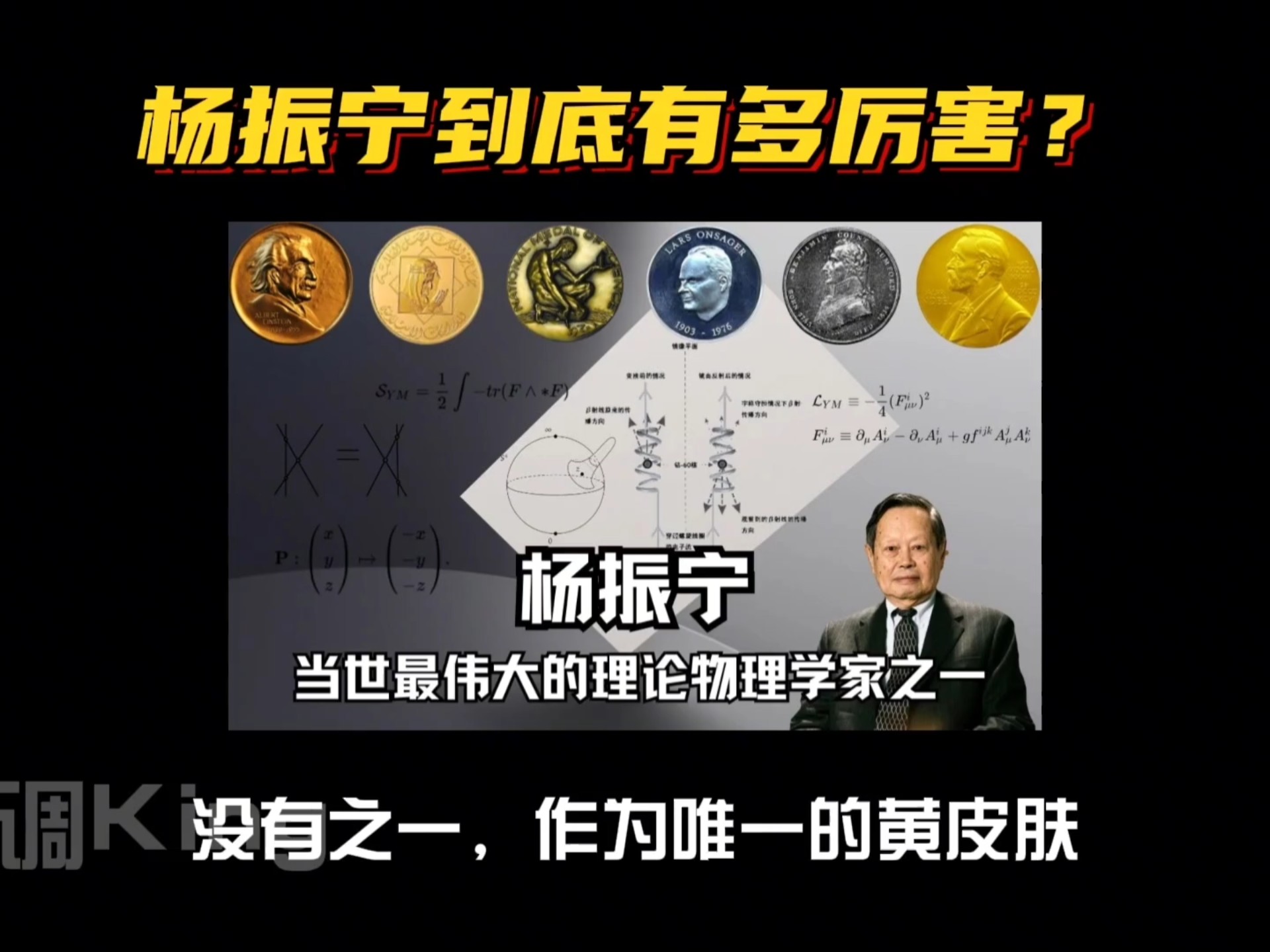

杨振宁,这位1957年诺贝尔物理学奖得主,当时已是国际知名的物理学家。

他与杜致礼相识相恋,两人于1964年在美国纽约结婚。

这段婚姻不仅是两个年轻人的结合,更成为了连接两岸的一座桥梁。

特赦后,杜聿明并没有选择退居二线。

相反,他积极投身于新中国的建设事业。

他担任了全国政协委员,参与国家政治生活。

在这个新的角色中,杜聿明将自己的军事经验和政治见解贡献给了国家建设。

在1949年之前,杜聿明作为国民党的重要将领,在国民政府控制的地区享有崇高的声誉。

他在抗日战争中的表现,尤其是在台儿庄战役中的指挥,为他赢得了"抗日名将"的美誉。

1938年,国民政府授予杜聿明"青天白日勋章",以表彰他在抗日战争中的贡献。

1959年获得特赦后,杜聿明被任命为全国政协委员。

这一职务为他提供了参与国家政治生活的平台。

在政协会议上,杜聿明积极发言,为国家建设献计献策。

他的发言往往聚焦于军事现代化和国防建设等议题,充分发挥了自己的军事专长。

杜聿明晚年还致力于推动两岸关系发展。

1979年,他的妻子曹秀清从台湾回到大陆与他团聚,这一事件在海峡两岸引起了广泛关注。

杜聿明借此机会,多次在公开场合呼吁两岸和平统一。

他强调,两岸中国人同属一个民族,应该摒弃前嫌,共同为中华民族的复兴努力。

抗战胜利后,杜聿明被任命为东北保安司令长官,负责接收东北地区。

然而,国共之间的矛盾日益激化,内战的阴云开始笼罩中国大地。

1946年,杜聿明被任命为东北"剿总"副司令,成为蒋介石在东北地区遏制共产党的重要力量。

1981年5月9日,杜聿明在北京逝世,享年77岁。

他的去世引起了社会各界的广泛关注。

中央领导人出席了他的追悼会,充分肯定了他晚年对新中国建设的贡献。

杜聿明的一生,从国民党将领到新中国的建设者,见证了中国近代史的跌宕起伏。

他的经历成为了一个时代的缩影,为后人理解这段历史提供了独特的视角。

曹秀清携子女赴台的决定,源于当时复杂的政治局势。

作为国民党高级将领的家属,她担心留在大陆可能面临的政治风险。

然而,这个决定也意味着她将独自面对抚养五个孩子的重担。

在台湾,曹秀清靠着缝纫、编织等手艺维持家计,艰难地将子女抚养成人。

杜聿明的故事也成为了爱国主义教育的重要素材。

2018年,中央电视台播出了纪录片《杜聿明:从战场到和平》,详细介绍了杜聿明的一生。

这部纪录片不仅回顾了历史,更强调了杜聿明晚年对国家建设的贡献,旨在激发观众的爱国情怀。

除了参与政协工作,杜聿明还频繁出席各种公开活动,成为新中国社会主义建设的见证者和参与者。

1964年,他应邀参加了北京军区举办的"抗美援朝战争回顾展"。

在展览现场,杜聿明与参观者分享了自己对抗美援朝战争的看法。

他指出,这场战争不仅打出了新中国的国际地位,更锻炼了人民解放军的作战能力。

杜聿明的发言,为人们提供了一个曾经的国民党将领对这场战争的独特视角。

在当代中国,杜聿明的经历被赋予了新的意义。

他从国民党高级将领到新中国建设者的转变,被视为两岸和解的典范。

2015年,在纪念抗日战争胜利70周年的活动中,杜聿明的事迹被广泛报道。

官方媒体强调,杜聿明的经历说明,只要真心拥护祖国统一,两岸中国人就能够化解历史恩怨,共同为中华民族的复兴努力。

随着改革开放的深入,对杜聿明的评价逐渐趋于客观和全面。

1985年,中国社会科学院出版了《杜聿明将军传》,这本传记全面回顾了杜聿明的一生,既肯定了他在抗日战争中的贡献,也客观评价了他在国共内战中的角色。

这本传记的出版,标志着学术界开始对近代历史人物进行更加理性和全面的研究。

阅读《论持久战》对杜聿明产生了深远的影响。

他为这本书写下了长达上万字的读书笔记和心得。

在笔记中,杜聿明开始反思自己过去的军事生涯和政治立场。

他逐渐认识到,共产党的军事思想和政治理念与他过去所信奉的有着本质的不同。

进入21世纪后,杜聿明作为连接两岸的重要历史人物,其经历受到了更多关注。

2005年,在纪念抗日战争胜利60周年的活动中,杜聿明被列为重要的抗日将领之一。

台湾方面也开始重新评价杜聿明的历史地位。

2008年,台湾国防部出版的《抗日战争史》中,对杜聿明在台儿庄战役中的表现给予了高度评价。

随着时间的推移,杜聿明的健康状况逐渐好转。

他的思想也经历了巨大的变化。

在管理所的战犯中,杜聿明被认为是思想转变最为显著的一位。

他不再将自己视为国民党将领,而是逐渐接受了新中国的理念。

中国政府对此表示了积极的态度。

1973年,在中国政府的安排下,曹秀清终于踏上了返回大陆的旅程。

这一天,杜聿明在北京首都机场迎接阔别25年的妻子。

两位白发苍苍的老人相见时,激动得相拥而泣。

这一幕,不仅是一个家庭的团圆,更象征着两岸关系缓和的希望。

在功德林,杜聿明的生活与他想象中的战俘待遇截然不同。

管理所的条件虽然简陋,但工作人员对战犯们的态度却出人意料地友善。

杜聿明患有多种慢性疾病,包括胃溃疡、肺结核和肾结核,饮食上有诸多禁忌。

管理所的工作人员了解到这一情况后,特意为他安排了营养丰富的饮食。

每天,杜聿明都能享用到鸡鸭鱼肉,甚至还有一份牛奶。

这种待遇与管理员们自己的粗茶淡饭形成了鲜明对比。

1959年,杜聿明获得特赦后,其历史形象再次发生转变。

官方媒体开始强调杜聿明的"悔改"和"进步",将其塑造为接受社会主义改造的成功典范。

1964年,《人民日报》发表了一篇题为《从战犯到爱国者》的报道,详细介绍了杜聿明的思想转变过程,这篇报道在当时产生了广泛影响。

这段跨越30年的家庭离散与重聚,不仅体现了杜聿明夫妇对家庭的珍视,也反映了两岸民间交流的艰难与可贵。

杜聿明家庭的团圆过程,成为了那个时代众多分离家庭的一个代表性案例,为两岸关系的缓和提供了一个感人的注脚。

杜聿明家庭的聚散与团圆,折射出了中国近代史的复杂性。

从战争年代的离散,到和平时期的重聚,杜家的经历见证了中国社会的巨大变迁。

他们的故事,不仅是一个家庭的私人历史,更是两岸关系发展的一个缩影。

1970年代,随着中美关系解冻,杜聿明的经历再次引起关注。

1972年,美国总统尼克松访华期间,杜聿明应邀参加了欢迎晚宴。

在晚宴上,他与美国代表团成员进行了交流,分享了自己对中美关系的看法。

杜聿明指出,中美两国应该摒弃历史恩怨,共同致力于世界和平。

这番言论被美国媒体广泛报道,为促进中美关系缓和贡献了一份力量。

1979年,中美建交为两岸关系带来了新的转机。

同年,杜聿明的二女儿杜致和也获准回到大陆与父母团聚。

这次团聚,让杜聿明夫妇感受到了家庭重聚的喜悦,也让他们对未来两岸关系的发展充满期待。

杜聿明的军旅生涯始于1924年,那一年他考入黄埔军校第一期。

作为黄埔军校的优秀毕业生,杜聿明很快就引起了蒋介石的注意。

1926年北伐战争爆发,杜聿明随军北上,在战火中崭露头角。

他指挥有方,战功卓著,逐渐成为蒋介石倚重的年轻将领之一。

曹秀清回到大陆后,很快适应了新的生活。

她积极参与社会活动,成为全国政协委员,为促进两岸关系发展贡献自己的力量。

杜聿明和曹秀清的重逢,成为了那个特殊年代里一个感人的故事,引起了社会各界的广泛关注。

1939年,杜聿明在昆仑关战役中再次崭露头角。

面对日军的猛烈进攻,他指挥部队利用地形优势,采取灵活机动的战术,成功阻挡了日军的进攻,为保卫桂林赢得了时间。

这场战役被誉为抗战以来的首次胜利,大大提振了全国抗战的信心。

这种思想上的转变并非一蹴而就。

杜聿明开始回顾自己的军旅生涯,对比国共两党的作风和理念。

他发现,共产党军队与群众的密切关系,以及他们坚持的群众路线,是国民党军队所不具备的优势。

这种认识让杜聿明开始重新审视自己过去的信念。

1962年,杜聿明参与了全国政协四届四次会议。

在会议上,他提出了关于加强国防教育的建议。

杜聿明指出,在和平时期,国民的国防意识容易松懈,因此有必要在全国范围内加强国防教育。

他建议在中学和大学开设国防课程,培养青年一代的爱国主义精神和国防意识。

这一建议得到了与会代表的广泛认同,并最终被纳入会议决议。

然而,历史的车轮并未按照杜聿明的预期方向转动。

1948年,辽沈战役爆发。

面对共产党军队的猛烈攻势,杜聿明指挥的国民党军队逐渐陷入被动。

尽管他多次请求增援,但由于战局急转直下,增援未能及时到达。

最终,在锦州战役中,杜聿明指挥的东北"剿总"司令部被共产党军队包围。

然而,家庭的完全团圆还需要时间。

杜聿明和曹秀清的其他子女仍在台湾,由于政治原因无法立即返回大陆。

但是,通过杨振宁和杜致礼这座桥梁,家人之间的联系得以维持。

杨振宁频繁往返两岸,为杜家传递信息,保持家庭的联系。

杜聿明的家庭生活,如同中国近代史的缩影,经历了聚散离合的复杂历程。

1948年,当杜聿明在锦州战役中被俘时,他的妻子曹秀清带着五个子女踏上了前往台湾的艰难旅程。

这一别,竟成了长达30年的分离。

1937年全面抗战爆发后,杜聿明在淞沪会战中指挥第36师,与日军展开了激烈的巷战。

在日军优势兵力的压迫下,杜聿明率部顽强抵抗,为国民政府争取了宝贵的转移时间。

这场战役中,杜聿明表现出了卓越的战术素养和过人的勇气,进一步巩固了他在国民党军中的地位。

1950年,朝鲜战争爆发。

尽管身在管理所,杜聿明仍然密切关注着战局的发展。

当他得知中国志愿军以劣势装备对抗美军时,他不禁感慨:"中国人民在共产党的领导下,确实站起来了。

"这句话不仅表达了他对志愿军的敬佩,更体现了他思想转变的深度。

杜聿明的军旅生涯,从黄埔军校的青涩学员,到叱咤风云的国民党将领,再到最终沦为战俘,经历了跌宕起伏的变化。

这段经历不仅反映了他个人命运的起伏,更折射出了那个动荡年代中国命运的变迁。

他的故事,成为了中国近代史上一个引人深思的缩影。

在军事研究领域,杜聿明的指挥艺术仍然被广泛研究。

2020年,解放军国防大学出版了《杜聿明战例研究》一书,深入分析了杜聿明在抗日战争和国共内战中的军事指挥。

这本书不仅肯定了杜聿明的军事才能,也客观指出了他指挥中的失误,为当代军事教育提供了宝贵的历史经验。

随着两岸关系的发展,杜聿明的家族史也成为了研究的热点。

2022年,台湾中央研究院举办了"杜家与两岸关系"的学术研讨会,探讨了杜聿明家族在推动两岸交流中的作用。

会议指出,杜聿明家族的经历是两岸关系发展的缩影,对促进两岸和平统一具有重要的启示意义。

杜聿明的思想转变和新生,不仅是个人命运的转折,更是一个时代变迁的缩影。

从国民党高级将领到新中国的建设者,杜聿明的经历见证了中国近代史上一个重要的历史转折。

他的故事,成为了许多国民党军官在新中国获得新生的典型代表。

杜聿明被俘后,被押送到解放区接受教育。

1949年2月,他被转移到功德林战犯管理所。

这座位于北京西郊的管理所,成为了杜聿明人生的转折点。

1981年5月,一则讣告在大陆引起了广泛关注。

这位逝者曾是国民党的重要将领,却在新中国成立后经历了思想的转变。

他的去世不仅牵动了大陆民众的心,更引发了海峡两岸的不同反应。

当他的女婿,著名物理学家杨振宁赶赴北京奔丧时,却被大陆方面的讣告内容深深震撼。

为何台湾方面对这位昔日将领的逝世保持沉默?大陆的讣告又有何特别之处,让杨振宁感到意外?这位逝者生前经历了怎样的人生转折,又为何能在身后获得如此评价?让我们一起走进这段跨越战争与和平、分裂与统一的传奇人生,探寻其中的历史轨迹与人性光芒。

1928年,杜聿明升任中校队长,这标志着他正式步入国民党军队的中层指挥序列。

随后的几年里,他的军衔与职务不断提升,先后担任参谋主任、上校团长,直至1932年,年仅31岁的杜聿明就已经成为了少将师长。

这样的升迁速度在当时的国民党军队中可谓罕见,充分体现了蒋介石对他的器重。

1965年,杜聿明参与了中国人民抗日战争胜利二十周年纪念活动。

在纪念大会上,他与其他抗日老战士一起,回顾了抗日战争的艰辛历程。

杜聿明在发言中强调了全民族团结抗战的重要性,这一观点得到了与会者的普遍赞同。

他的presence 不仅丰富了纪念活动的内容,更彰显了新中国包容的政治氛围。

杜聿明和曹秀清的大女儿杜致礼,在这段分离时期经历了人生的重要转折。

1956年,杜致礼考入台湾大学物理系,展现出卓越的学术才能。

1962年,她获得全额奖学金赴美留学,在密歇根大学攻读物理学博士学位。

正是在这里,她邂逅了同样留学的杨振宁。

杨振宁和杜致礼的婚姻,为杜聿明家庭的团圆埋下了伏笔。

作为国际知名学者,杨振宁有机会往返于中国大陆和台湾之间。

他成为了杜聿明与台湾家人之间的重要联系纽带。

通过杨振宁,杜聿明得以了解家人在台湾的生活状况,而台湾的家人也能获悉杜聿明在大陆的近况。

1948年10月16日,在弹尽粮绝的情况下,杜聿明被迫向共产党军队投降。

这位曾经叱咤风云的国民党将领,就这样成为了战俘。

他的被俘,不仅标志着国民党在东北战场的全面溃败,也预示着国民党政权即将走向末路。

杜聿明晚年的一大贡献,是积极参与口述历史工作。

他详细讲述了自己在国民党军队服役期间的经历,为研究中国近代军事史提供了宝贵的一手资料。

1967年,他接受了中国社会科学院历史研究所的专访,详细回顾了淞沪会战、徐州会战等重要战役的细节。

这些口述资料后来被整理成书,成为研究抗日战争史的重要参考。

杜聿明的经历不仅是个人命运的体现,更折射出了整个时代的复杂性。

他的转变过程成为了研究中国近代史的重要案例。

2010年,北京大学历史系举办了以"杜聿明与20世纪中国"为主题的学术研讨会。

与会学者从多个角度分析了杜聿明的人生轨迹,探讨了个人命运与历史大潮的关系。

然而,随着国共内战的爆发,杜聿明的形象在共产党控制区发生了巨大变化。

1948年锦州战役中,杜聿明被俘后,共产党方面将其描述为"反动军阀"和"战犯"。

这一时期,杜聿明成为了宣传材料中批评国民党统治的典型代表。

杜聿明在特赦后的晚年生活,并非安享清福,而是继续为新中国的建设贡献自己的力量。

他的晚年经历不仅体现了个人的价值,更对整个社会产生了深远的影响。

1959年12月4日,杜聿明迎来了人生的又一个重要时刻。

作为第一批特赦战犯,他被最高人民法院特赦。

走出功德林的那一刻,杜聿明感慨万千,他用"十年不见红炉炼,留得丹心报人民"来形容自己的心情。

这句话不仅表达了他对特赦的感激,更体现了他决心为新中国贡献自己余生的决心。

1972年,一个重要的机会出现了。

杨振宁应邀访问中国大陆,这次访问为杜聿明家庭的团圆创造了条件。

杨振宁利用这次机会,向中国政府传达了曹秀清希望回归大陆与杜聿明团聚的愿望。

在功德林期间,杜聿明还担任了缝纫组组长。

这项看似普通的工作,却让他体会到了劳动的价值。

他亲手缝制衣服,感受到了普通劳动者的辛劳。

这种亲身体验,进一步加深了他对共产党"为人民服务"理念的理解。

杜聿明的一生跨越了中国近代史上最动荡的时期,他的经历和转变成为了研究这段历史的重要案例。

随着时间的推移,对杜聿明的历史评价也在不断变化,反映了社会对这段历史认知的演变。